| ENGLISH PROFILE |

クリスティーン フリント サト

墨アーティスト 英国人 奈良・奄美大島在住

私の作品は自然界に触発されています、その模様、エネルギー、動きなどに。作品を描く時、墨と対話をしながら作業をします。墨を和紙に解放し、あるがままを確認した後、それに応じながら作り上げていくのです。

墨は自然界で見られるような振舞いをします。水が砂の中、川が山の中を流れ、それと血液が私たちの体の中を流れるのと同じように、墨は紙の上に広がり、波紋が出来ます。墨も人間も、自然界のこのような動きやパターンを共有しているのです。

私の絵には、濃淡で出来た大きな形に、細かく描いた線が組み合わされています。これによって、作品に現実の直感的な視覚のマクロとミクロの両方の要素を与えます。そこには素粒子や無限の空間といった、目に見えない世界に対する私の感覚も含まれています。

墨との対話は、絵画が自分のものであると同時に、異質なものであることを意味します。自然界との相互作用の産物である作品は、私が自然界について理解したこと、コントロールできること、できないことを体現しています。

私は作品に文字もよく使います。英語、ひらがな 、カタカナそして漢字など。私にとって文字はパターンの一つです。日本で生活をする中で私は多くの意味のわからない文字に囲まれています。私にとって文字とは、まず印象であり、その文字のもつ意味や文化的背景は後付けなのです。

作品のマウント方法は、掛け軸、あるいはパネルかフレームと、東アジアもしくは西洋の手法を用います。シリーズものを制作することもあり、二つないし三つの掛け軸をワンセットとして使うこともあります。

絵画の他にも、コラージュ、写真、動画、小さな彫刻作品など、 様々な媒体をもって作品を制作しています。

作品制作と並行して、墨 についての研究と執筆も行っています。1999年には「Japanese Calligraphy: The Art of Line and Space」を出版し、2014年には「 Sumi Workbook 」を出版しました。その他文化雑誌やカリグラフィー雑誌等にも記事を寄稿しています。

| 学歴等 | |

|---|---|

| 1977 | 英国・ダラム大学卒業 哲学・心理学学士 |

| 1978・1986 | ロンドン・リッチモンド成人学校で色彩学と応用を学ぶ |

| 1982~92 | 書を学ぶ(師:川邊清華・毎日書道展審査員) |

| 1999~02 | 中国水墨画を学ぶ(師:李 庚) |

| 2002 | 芸術教育学修士:サリー・ローハムプトン大学 英国 |

|

展覧会 |

(個展・小グループ展) |

| 1988 | 個展:ラ・ポーラ 大阪市 |

| 1991 | “Responses” スモールマンションアートセンターロンドン 英国 ジャパン・フェスティバル1991 関連企画 |

| 1993 | 個展:ギャラリー中井 京都市 |

| 1994 | 個展:ステアケース・ギャラリー キュースタジオ ロンドン |

| 個展:ルーフガーデン・ギャラリー リリック ロンドン | |

| 個展:京都国際交流会館 京都市 | |

| 1997 | 個展:現代美術センター 大阪市 |

| 1998 | 個展:5th Space 京都市 後援:ブリティッシュ・カウンシル |

| “Drawing Tea” 女性6人展 法然院 京都市 英国祭98 後援:英国領事館/ブリティッシュ・カウンシル |

|

| 2000 | “Ex-Isles” 女性6人展 大和・日英基金 ロンドン |

| 2001 | “Five Views of Japan” 女性5人展 東アジア美術館 日本祭2001バース 英国 |

| 2002 | “Paths in Japan” 女性5人展 ギャラリー砂翁・トモス 東京都Europe Week 2002 |

| 2003 | “Mosaic” WAA 展 京都市 |

| 個展:Wall Gallery 大阪市 | |

| 2004 | “What Draws Us” 女性5人展 法然院 京都市 |

| “Drawing the Line” Orleans Gallery ロンドン | |

| 2005 | “中国の画家、李 庚 氏と共に“コラボレーション二人展” Wall Gallery 大阪市 |

| 2006 | “Stretch a Point, Draw a Line” 女性5人展 法然院 京都市 |

| 2007 | “空間の位相” 里博文と共に二人展 Wall Gallery 大阪市 |

| “Drawing East” 女性5人展 ギャラリー砂翁・トモス 東京都 | |

| 2007-2013 | 書と非書の際 JARFO 京都市 |

| 2008 | “Being Here” 里博文と共に二人展 ギャラリー五風舎 奈良市 |

| 「継続」女性5人展 法然院 京都市 | |

| 2010 | “Sumi²” ぺニー・ロバートソン・スギハラと共に二人展 スペース鍵や 京都市 |

| “風と岩” 里博文と共に二人展、ロータスルーツ 大阪市 | |

| “ある転換” 里博文と共に二人展 アートプロメナード 奈良1300 ギャラリー五風舎 奈良市 | |

| 2010-現在 | 京都現代水墨展 |

| 2011 | “伝統再訪” 個展 Gallery Den-Mym 京都府 |

| 2012 | “自然の粒子” 里博文と共に二人展 ギャラリー五風舎 奈良市 |

| 2013-現在 | 書と非書の際 JARFO 京都文化博物館 京都市 |

| 2014 | “ワーズワースと芭蕉歩く詩人” ワーズワース博物館、美術館 イギリス |

| 2015-2018 | 光のART展 史跡旧崇廣堂 伊賀上野 三重県 |

| 2016 | 5人展 Gallery Denmym 南山城村 京都府 |

| 歩く詩人 ワーズワスと芭蕉 柿衛文庫 大阪府 | |

| 2016-現在 | 観自庵の12人展 福井県高浜 |

| 2017 | “Encounters” 四人展 ギャラリ—空鍵屋 京都市 |

| 伝統表具司吉村圧作とのコラボレーション展 ギャラリ—DWS 奈良市 | |

| 2019 | 漆・うるおい展 奈良県今井町 招待アーティスト |

| 個展 門前おかげ楼 生駒市 | |

| 2020 | 京縁:京都にインスピレーションを受けた外国人アーテイスト The Terminal 京都市 |

| 学園前 アートフェスタ 学園前 奈良 | |

| 2022 | 亀岡城跡芸術展 京都府 亀岡市 |

| 学園前アートフェスタ2022 奈良県学園前 | |

| 2023 | “A Place to Breathe” 谷本あけみと二人展 ギヤラリー五風舎 奈良市 |

| 2024 | 個展: 小作品 ギャラリ—DWS 奈良市 |

| 2025 | “海と空、貝殻とさんご” 個展:小作品 ギャラリーDWS 奈良市 |

|

受 賞 |

|

| 1990 | 書道会・墨艸会展 大阪府知事賞受賞 |

| 1992 | 日本研究論文コンテスト 京都国際文化協会賞受賞 |

| 2010 | 第24回 京都芸術祭・国際交流総合展 中国総領事賞 |

| 第23回 架橋書展 国際賞 | |

| 2012 | 京都現代水墨展 藤波賞 |

| 第26回 京都芸術祭・国際交流総合展 京都新聞賞 | |

| 2013 | 第27回 京都芸術祭国際交流相合展 京都市国際交流協会賞 |

| 第26回 国際架書展 京都市長賞 | |

| 2014 | 京都現代水墨展 桜花賞 |

| 2015 | 京都現代水墨展 大賞 |

| 2015 | 第28回国際架橋書展芸術 特別賞 |

| 2019 | 京都現代水墨展 大賞 |

|

委託作品 |

|

| 1991 | アルフレッド・プラウト社 ロンドン 英国 |

| 1999 | ステンドグラスデザイン:聖フィリップ教会 ノースシーン ロンドン |

|

所 蔵 |

|

| West Middlesex 病院 英国 | |

| Sunderland 芸術大学 英国 | |

| 特定法人 JARFO 京都芸術交流協会 日本 | |

| 個人所蔵 日本、英国、フランス、アメリカ、イスラエル | |

| ギャラリー五風舎 | |

| ギャラリー デン コレクション | |

| デザインワークスタジオ 奈良 | |

|

出版物 |

|

| 1999 | “Japanese Calligraphy: The Art of Line and Space”海風社 助成金:国際交流基金、大和日英基金 |

| 2001 | “The Rise of Avant-Garde Calligraphy in Japan” Spring Lines: Contemporary Calligraphy from East and West 展覧会カタログ ブライトン 英国 |

| 2003 | “Sumi”(墨) Letter Arts Review, Vol 18 #1 |

| 2004 | “Fude”(筆) Letter Arts Review, Vol 18 #4 |

| 詩人Jonathan Brewer:Phantom City のCD-ROM イラスト | |

| 2005 | “The Four Treasures” (文房四宝) Kyoto Journal # 61 |

| 2007 | “New Directions in Japanese Calligraphy: A small survey of Kyoto based independent and semi-independent calligraphers” (日本書道の新しい傾向) Letter Arts Review Vol 22.2 |

| 2008 | “Kanteiryu” (勘亭流) Letter Arts Review, Vol 23 #1 |

| 2009 | “Tsubasa Kimura” (木村翼沙) Letter Arts Review, Vol 23 #3 |

| “Japan-Belgium Letter Arts Exhibition: Line and Spirit” (日本・ベルギーレターアーツ展) Letter Arts Review, Vol 23 #4 | |

| 2010 | “石川九楊” Letter Arts Review, Vol 24 #4 |

| 2011 | “日本の篆刻”Letter Arts Review, Vol 25 # 3 |

| “日本書道の修復” Letter Arts Review, Vol 26 #1 | |

| 2013 | “A Family of Mounters” Letter Arts Review, Vol 27 #3 |

| 2014 | “The Nature and Experience of Sumi Arts” Kyoto Journal #81 |

| 墨ワークブック 海風社出版会社 墨運堂墨製造会社の協力 | |

| 2024 | Pine Soot (shoen) and Master Artisan Horiike Masao |

| 2025 | “Inking My Own Mark: On Being a Western Contemporary Ink Painter in Japan” International Arts Therapies Library |

|

その他 |

|

| 1991 | 墨象ワークショップ企画、朝日カルチャーセンター、ロンドン |

| 1993-03 | 女性芸術家協会会員 京都市 |

| 1996-2009 | 国際大学検定・美術/デザイン部門 委託試験官 |

| 2004 | 墨ワークショップ の担当:Breath, Spirit Energy カリグラフィー会議Sunderland, 英国 |

| 2004〜現在 | イギリスと日本で墨ワークショップを定期的に開きます |

|

レビュー |

|

| 2008 | “Inking her own mark” from The Japan Times 29月6日 |

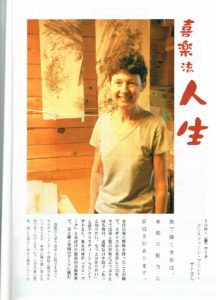

“クリスティーン フリント サト” 喜楽雑誌Vol 17 11月12日 |

|

| 2011 | “A Turning” 「ある転換」パトリシア・フィスター(国際日本文化研究センター) |

| 2013 | 奈良:‘奈良:古代の響き’ 主催者:デサイン ワーク スタヂオ、港ひろ、スポンサー:奈良県 |

| 2014 | “ワーズワースと芭蕉歩く詩人’展覧会図録 |

| 2014 | ‘The Unexpected Delights of Brushed Black Ink” Michael Lambe, Kyoto Journal #81 Christine Flint Sato Sumi Workbook Review in Kyoto Journal #81, Deep Kyoto |

| 2015 | “At Play with Brushed Black Ink” Michael Lambe, Kansai Scene #177 p 23 |

| 2014 | “A Sumi Journey” Alice Miyagawa, Kyoto Journal #79 |

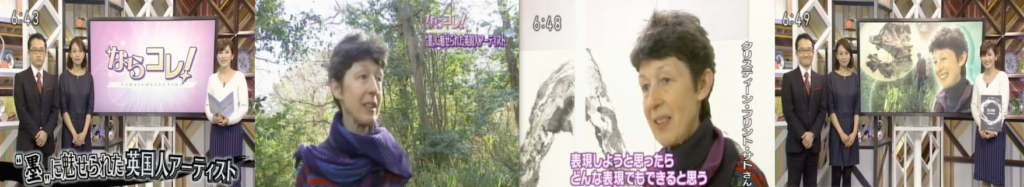

| 2016 | 奈良NHK TV “ならコレ” 2月3日 |

|

|

| 2018 | 朝日放送 “ココイロ” 10月25日 |

|

|

| 2018 | Kyoto Journal #94 |

|

|

| 2019 | 生駒広報 いこまち 5月15日 p36 |

| 2022 | 奈良SDGs 学び旅 の企画:墨シンポジウム“奈良の歴史と多彩な書の文化を未来へつなぐ” (2022年2月17日) 招待アーティスト・講演者 |

| 2023 | 招待講演者 J-LAF ウェビナー “Sumi Ink and Me” (英語で)1月 招待講演者 J-LAF ウェビナー “Sumi Ink and Me” (日本語で)2月 “型破りの予感” マシュー・ラーキング 同志社大学 准教授 “墨絵師・クリスティーン・フリント・サト” 山添亮 書画屋 山添 (株)代表取締役 |

| 2024 | “クリスティーン・フリント・サト” 湊 正廣 DWS Gallery, 奈良 |